Der Giftmord an Junker Jörg Bock von Staufenberg

Jost Schneider aus Winterthur in der Schweiz hat in der Ausgabe des Jahrbuches 2002 der Stadt Winterthur den Giftmordprozess aus dem Jahre 1488 neu aufgerollt und uns diese interessante Durbacher Geschichte neu überliefert.

In der großen Liste der Staufenberger Geschlechter finden wir in der Linie der Bock von Staufenberg auch den Junker Georg Bock von Staufenberg, meist auch als „Jörg von Staufenberg, angeführt.

1470 wird dieser als Gemeiner von Staufenberg bezeichnet

1471 wird er mit Schloß Jungholz belehnt

1473 tritt er als Vogt in Rufach auf, ebenfalls wird er 1473 vom Abt von Gengenbach

mit der Meierei des Fischwassers zu Steinach belehnt.

Im Jahre 1475 ging Jörg von Staufenberg eine standesgemäße Ehe mit der adligen Elsabetha von Bach ein. Diese Ehe hielt aber nur kurze Zeit; denn die junge Frau legte sich mit Heimbrand Trub von Memmingen schon bald einen Liebhaber zu, den sie dann nach dem plötzlichen Tod des Ehemannes auch ehelichte, sehr zum Leidwesen ihrer Familie, die sich insbesondere mit dessen bürgerlicher Herkunft schwer tat. Um den Tod von Jörg von Staufenberg bildeten sich schon bald Gerüchte. Eine Magd hatte weniges gesehen und viel geplaudert, und so mußte Elsbetha mit ihrem neuen Gemahl Hals über Kopf Offenburg verlassen um sich der Verhaftung zu entziehen. Die Flucht führte zuerst nach Basel, das sich aber schon bald als zu unsicher erwies, dann nach Zürich, wo sich Elsbetha von Bach im Jahre 1480 ins Bürgerrecht einkaufte und endete erst in der abgelegenen Kleinstadt Winterthur. Hier wurden die Fremden zwar nicht gerade mit offenen Armen empfangen – man war hier mißtrauisch aus Prinzip – aber man konnte eine Vermehrung der Steuereinnahmen durch die reiche Adlige nur allzu gut brauchen, und so erhielten die beiden die Niederlassungsbewilligung zugesprochen. In einem ausführlichen Vertrag sicherte sich der Rat von Winterthur jedoch umsichtig gegen allfällige Forderungen von auswärts ab. Elsbetha konnte mit ihrem neuen Mann ein stattliches Haus am damaligen Untertor (Kefitor) mieten, da wo heute das Haus „zum Reh“ steht. Außerdem durften sie den vor ihrem Haus gelegenen Stadtgraben als Gärtlein nutzen. Sie zahlten pünktlich ihre Steuern von jährlich acht Gulden, eine Summe, die nicht viele Bürger zu leisten imstande waren, und erfreuten sich eines gewissen Ansehens.

Doch die Idylle hielt nicht lange an. Als Weinhändler machte der Ehemann von Elsbetha überall Schulden und sah sich schon bald den Forderungen der Gläubiger ausgesetzt. Von einer seiner weiten Geschäftsreisen kehrte dieser eines Tages nicht mehr zurück. Schultheiss und Rat von Winterthur erhielten ein Schreiben zugestellt von Graf Johannes von Sonnenberg, dem Landvogt von Schwaben, in dem er die Verhaftung des Bürgers Haimbrand Trub in Kenntnis setzte. Er teilte mit, dass dieser „ungenot“, das heisst ohne Folter, gestanden, am Tod des Adligen von Staufenberg mitschuldig zu sein, zusammen mit seiner Hausfrau „Elsbetha, geborene von Bach. Landvogt Sonnenberg ersuchte den Rat von Winterthur, die „Trubin“ (Elsbetha) als Mitschuldige ebenfalls ins Gefängnis zu bringen und einen Ratsboten als Zeugen zu den Gerichtsverhandlungen nach Wolfegg zu schicken. Elsbeth wurde also ohne Zögern in den Turm gesetzt und der angesehene Schultheiss Erhart von Huntzikon zum Abgesandten ernannt. Huntzikon überbrachte von Wolfegg eine Art Verhörprotokoll. Nach diesem hatte Heimbrandt Trub das folgende Geständnis abgelegt, das nachstehend in einer gekürzten Fassung und in der Transkription von Kaspar Hauser wiedergegeben wird:

„Als ich in Offenburg war, kam die Magd des Jörg von Staufenberg zu mir ins Wirtshaus mit der Aufforderung, zu ihrer Herrin, der Elsa von Bach zu kommen. Ich ging hin und wurde sehr wohl empfangen. Sie sprach: Lieber Haimbrand, ich möchte dir wohl hold sein. Da hab ich sie auf den Hals geküsst und habe gesprochen: Frau, alles das ich wüsste, das Euch lieb wäre, das wollte ich gerne tun. Mit diesem hat es angefangen, und wir redeten über allerlei. Darauf sind wir zusammen gekommen in einer Kammer und haben uns „der liebi vereint“.

Nach Jahr und Tag kamen wir nach Staufenberg auf das Schloß. Die Frau von Staufenberg ahnte, ich hätte mit ihr zu schaffen, und sprach zu mir, ich sollte in ihrem Haus liegen, wie ich früher zu Offenburg auch in ihrem hause gelegen sei, in einem eigenen Bett. Ich ging in die Wirtstube „kartete“, verlor und wurde zornig. Hierauf begab ich mich in das Haus des Staufenberg und legte mich ins Bett; das war gerade über der Schlafkammer des Junkers, wo die Frau viel mit mir reden wollte. Da sagte ich zu ihr: Frau, geht weg, damit nicht ein Unglück draus wird: Käme jetzt der Junker, so würde das ein hübsches Ding absetzen: Ich glaube, Ihr seid unsinnig, dass Ihr hinauf kommt, wenn der Junker im Schloß ist. Nun ging sie hinweg, und als sie die Treppe hinabstieg, da kam der Junker und wollte in seine Kammer gehen. Da sprach er wohin sie gehe. Nun erschrak sie so sehr, dass sie nicht viel antworten konnte. So blieb ich liegen bis am Morgen. Als ich die Stiege hinunter ging, war eben der Junker in der Küche. Wie er mich erblickte, ging er weg; Hiebei dachte ich, da wäre nichts Gutes zu erwarten. Ich eilte die Treppe hinunter in des Haus des Widergrin, meines „Endthalters“ (Dienstherrn). Bald kam der Knecht Ludwig mir nach und brachte mir von Junker Staufenberg einen Brief, in dem er mir schrieb, ich solle mich aus dem Schloß und so mir Leib und Leben lieb wären, aus dem Lande machen. Also kehre ich nach Offenburg zurück und kam nie mehr öffentlich in Staufenbergs Haus. Ich aß und trank für viel Geld und gab „allwegen“ das Meinige aus. Hernach kamen wir wieder zusammen, wenn der Junker nicht daheim war, immerhin hegte ich große Sorgen.

Auf eine Zeit fing die Frau Elsbeth an am Bette und sprach, sie würde einen Buben kennen, der ihr Spinnen gebracht hätte. Ich fragte: Was willst du mit den Spinnen tun? Sie antwortete: Wüsste ich, dass er (der Junker) stürbe, so würde ich sie ihm zu essen geben. Ich will nach Strassburg zu meiner Muhme, der Hoffartin, schicken, dass sie mir in der „appategk“ Gift kaufe. Ich bemerkte: Dann wolltest du ein hübsches Leben anfangen; aber du kannst ihr nicht vertrauen, von ihr käme es doch an den Tag. Vor dem Junker bin ich meines Lebens doch nicht sicher, ich reite ins Welschland und bringe dir das Gift. Ich kaufte das Gift zu Bisantz (Besancon) in einer Apothek, die gegenüber dem Wirtshause zum Brunnen an der Langengasse liegt. Das Gift war weiss.

Ich reiste wieder zu Frau Elsbeth, brachte es ihr und sprach: Da ist das Gift, aber du musst es zerstossen, es ist noch nicht pulverig. Hernach ging ich von ihr weg. Nach einem oder drei Tagen liess sie mich zu ihr kommen und sagte: Ich habe das Gift an einem Hund versucht, den ein Knabe ausgeführt hatte; das Tier ist bald verendet. Nach einiger Zeit erkrankte Jörg von Stauffenberg, aber nicht wegen des Giftes. Da liess ihm Els von Bach „ein Muess oder Süpplin“ machen und tat ihm das Gift hinein, das sie in einem Salzbüchslein hatte. Nach einem oder drei Tagen schickte sie nach mir, liess mich kommen und sagte zu mir: Meinst du, das Gift sei „gerecht“? Ich anwortete: Wenn du, wie du sagst, ihm das Gift gegeben hast, so kommt er nicht mehr lebendig aus dem Bett, daran mußt du keinen Zweifel haben. Auf der Gasse, aber nicht von Elsa von Bach, vernahm ich, ihre Jungfrau, ich meine, sie hiess Margreta, hätte zur Herrin gesprochen: O Frau, was habet Ihr dem Junker im Mues oder in der Suppe gegeben, dass er so „undöwet“ und krank geworden ist? Als sie nun herausgegangen war, fragte die Jungfrau „yemer mer“ was sie zermalmt habe. Da frage ich Elsa, Welche Antwort gabest du? Ich „yach“ zu der Jungfrau: Was geht es euch an, was ich zerrieben habe? Als der Junker das Gift gegessen hatte, lebte er dennoch vierzehn Tage, bis er starb.

(Wolfegg bei Ravensburg, am 28. Juni 1488)

All dies gestand Heimbrand Trub und bat um Gnade. Er wurde aber „mit Urteil und Recht zu Wolfegg mit dem Wasser vom Leben zum Tod gerichtet (ertränkt). Bis zu seinem Tod blieb er „unwiderruflich“ bei der Aussage, dass eine Ehefrau Elsbeth von Bach die Tat geplant und ausgeführt habe und er nur ihr Gehilfe gewesen sei.

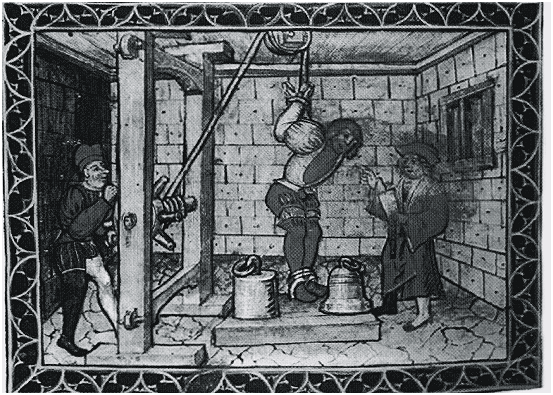

Der Rat von Winterthur beschloss nun, damit der Gerechtigkeit Genüge getan werde, Elsa von Bach durch den Nachrichter „mit mancherlei Folterung, wie sich das zu solchem gepürt“, ebenfalls zu einem Geständnis zu bringen. Aber trotz fürchterlicher Qualen beteuerte sie stets ihre Unschuld. Dadurch gerieten die Stadtväter in arge Verlegenheit, war doch eine Verurteilung ohne Geständnis damals kaum möglich. Auch die Ratsherren von Zürich, seit 20 Jahren die neuen Herren der Winterthurer, an die sich sich wandten, hatten ausser schönen Worten keinen Rat. …. so will uns bedünken, dass an der Frau nicht gespart, sondern sie von Tag zu Tag weiter gefragt und bezichtigt werde. Was der eine Tag nicht bringt, das tut vielleicht der andere darnach.

Um mehr Klarheit über das Verbrechen, so es denn eines gewesen war, zu erhalten, schrieb der Rat an die Stadt Offenburg und an die Angehörigen des Opfers. Aber deren Antworten brachten ihn nicht weiter, ja, die kaum verhüllten Anschuldigungen der Brüder des Verstorbenen, Winterthur komme seiner Pflicht, die Freveltat an ihrem Bruder zu sühnen, nicht ernsthaft nach, brachte die Stadtväter in helle Aufregung, lasen sie doch da: „Das Geständnis des Trub hat alles „an das luter“ gebracht; deshalb waren wir über eure Zuschrift verwundert, hoffen aber, ihr werdet wegen der Übeltat handeln, wie sich gebührt und euch nicht „Lichtfarikeit“ zuschulden kommen lassen“.

Erst recht gerieten die Winterthurer in Bedrängnis, als Freiherr Caspar zu Mörsperg, Landvogt im Elsass, eine strenge Bestrafung der Trubin anmahnte, des will ich euch nicht vergessen und mich dankbar zeigen“, und vor allem, als Markgraf Christof von Baden, in dessen Dienst Jörg von Staufenberg gestanden hatte, sie mit markigen Worten aufforderte, die „Übeltäterin nach den Rechten des heiligen deutschen Reiches zu strafen. Dazu seid ihr als Glied des Reichs verpflichtet; es dient euch zum Lobe Gottes und dem guten „Geruche“ der Welt. Ich zweifle nicht daran, dass ihr meinem Willen Gehorsam leistet.“ Das war nun dicke Post; es ging um nichts weniger als Ehre und Glaubwürdigkeit der Stadt Winterthur. In ihrer Antwort beschwerten sich die Stadtväter deshalb und meinten: „Es wäre euch wohlangestanden, ihr hättet den Ernst und Fleiss, die ihr von uns verlangt, selber gegen die Angeklagte angewendet, als sie noch dort war, vielleicht wäret ihr und wir jetzt vieler Unruhe enthoben worden. Wir haben die Elsa von Bach durch den Nachrichter „mit den aller scherffsten dumysen (Daumenschrauben), mit brennen, mit der wang (Winde) am seil uf ze zihen, ouch mit dem fässli (in ein Fass stecken und dem Wasser übergeben) zum dickermal (wiederholt) und sonderlich zuo letst mit rächtem toedtlichem zwang etlich will undar dem wasser gebunden, glich als ob sy dartzuo mit urtail erkennt und de nit anders dann ze sterben wuossend, ja noch mehr, wie ye keinem menschen angetan, sogar ettwas mer, dann einer frowen nach unserem beduncken wolgepure. Aber trotz aller Marter erklärte sie immer „mit manlicher antwurt, sie sei ganz und gar unschuldig; etws anderes werde man von ihr nicht hören und sie wolle auch ihre Unschuld mit dem Tod beweisen.“

Um die Rechtmässigkeit ihres Vorgehens offenkundig zu machen, schrieb der Winterthurer Rat einen Rechtstag aus, zu dem er die Betroffenen, also die Staufenberger, samt deren mächtigen Freunden einlud, damit sie als Kläger vor dem Gericht auftreten und sich vergewisern könnten, dass alles nach Recht und Gesetz vor sich gehe. Aber der Rat erhielt nur Absagen; wahrscheinlich warn den Parteien auf Grund der erhaltenen Briefe klar geworden, dass ihre Chancen, die Angeklagte der gebührenden Strafe zuzuführen, sehr gering waren. Trotzdem liess der Schultheiss am festgelegten Tag (13. Oktober 1488) die vorgeladenen Kläger durch den Gerichtsweibel ausrufen, auf dass sie Klage und Forderung gegen die Frau von Bach vorbringen könnten. Da sie nicht erschienen und nicht einmal einen Vertreter zu schicken geruhten, sah man keinen Grund, vom vorgesehenen Freispruch abzulassen, zumal ihr Fürsprecher, eine Art Pflichtverteidiger, erklärte, die Anschuldigungen gegen Frau von Bach durch den Trub seien frei erfunden; es sei ja allgemein bekannt gewesen, dass er mit der Frau von Bach ein unordentliches und ungestaltes Wesen gehabt und bei seinem Abschied gesagt habe, er wolle ihr „Leidsame“ erweisen, und sollte er deshalb aufs Rad gesetzt werden. So sprach denn das Gericht die Angeklagte „der genannten lümden der Beschuldigung“ frei. Nicht ganz. Man hatte plötzlich Angst vor dem eigenen Mut; dieses Urteil würde wohl Ärger geben. Um diesen möglichst klein zu halten, wurde Frau Bach gewissermassen unter Hausarrest gestellt, vielleicht aber auch, um sie vor einem Attentat zu schützen. Ihrer Forderung, den Freispruch urkundlich zu bestätigen, wurde stattgegeben. Dafür hatte sie die sogenannte Urfehde zu leisten, das heisst, bei Gott und den Heiligen zu schwören, „meine Gefangenschaft samt allem, was sich dabei zugetragen hat, gegen Winterthur und gegen die die mich verzeigt haben, nicht äffren und rächen zu wollen, weder mit Worten noch Werken“.

Elsbetha von Bach sollte also – aus welchen Gründen auch immer – ihr Leben lang innert der Ringmauern der Stadt Winterthur bleiben, wie sie in der Urfehde geschworen hatte. Das war für die lebenslustige Frau, die auch gerne ein Glas Wein trank, eine bittere Einschränkung ihrer Lebensgewohnheiten als reiche Adlige. Sie wandte sich deshalb an ihre einflussreichen Freunde, die nichts weniger als die Eidgenössische Tagsatzung bemühten. Wohl möglich, dass da noch mit guten Gulden nachgeholfen wurde; jedenfalls fasste die Tagsatzung in Luzern am 9. September den folgenden Beschluss: „Nach Winterhur soll geschrieben werden, der von Bach vier Meilen „ze ringwis“ um ihre Stadt zu erlauben, damit sie ihre Wallfahrt (nach Veltheim) und auch eine Badefahrt nach Baden tun könne.“

Bald gelangte Elsbetha von Bach zu neuem Ansehen; man „vergass“ die Bestimmungen aus der Urfehde und legte diese ins Archiv, wo sie noch heute eingesehen werden kann. Frau von Bach zahlte pünktlich ihre Steuern, und auch die Stadtkirche, die zuständig war für ihr Seelenheil und das Beichtgeheimnis peinlich genau einhielt, brauchte sich nicht zu beklagen: sie erhielt von ihr unter anderm ein Legat von 55 Gulden für einen „sarch“ (Reliquienbehälter), was immerhin dem Wert eines kleineren Altstadthauses entsprach. Die fremde Adlige, die man einst nach eigenen Angaben fast zu Tode gefoltert hatte, galt schliesslich so viel wie eine Alteingesessene, was die wunderschöne, recht gut erhaltene Grabplatte bezeugt, die sie offenbar selbst hatte anfertigen lassen. Diese kam 1980 bei Ausgrabungen in der Stadtkirche zum Vorschein im südlichen Seitenschiff, sinnigerweise genau gegenüber der Grablege ihres ehemaligen Richters, des Schultheissen Erhart von Huntzikon.

Elsbetha von Bach starb 1519 in jenem Pestzug, dem auch Zwingli in Zürich beinahe zum Opfer gefallen wäre.

Literatur: Kaspar Hauser: Elsbetha von Bach „Zürcher Taschenbuch“von 1919 des Historisch-antiquarischen Vereins Winterthur).

Alfred Bütikofer: Eine Gattenörderin in der Stadtkirche? (Landbote vom 6.2.1982).

Peter Niederhäuser: Erhart von Huntzikon /Lizentiatsarbeit 1996; darin eine kurze Darsgellung des Giftmordprozesses).

Hans Kläui: Bericht über die bei den Ausgrabungen in der Stadtkirche Winterthur aufgefundene Grabplatte der Elsa von Staufenberg.

Jost Schneider ist pensionierter Sekundarlehrer. Er lebt und schreibt in Winterthur.